[戻る]

[TOP]

[行く]

[遊ぶ]

[知る]

[ご縁メニュー]

[長崎県]

ご 縁 の あ る 地

(写真提供): 猪原弘之 氏 .

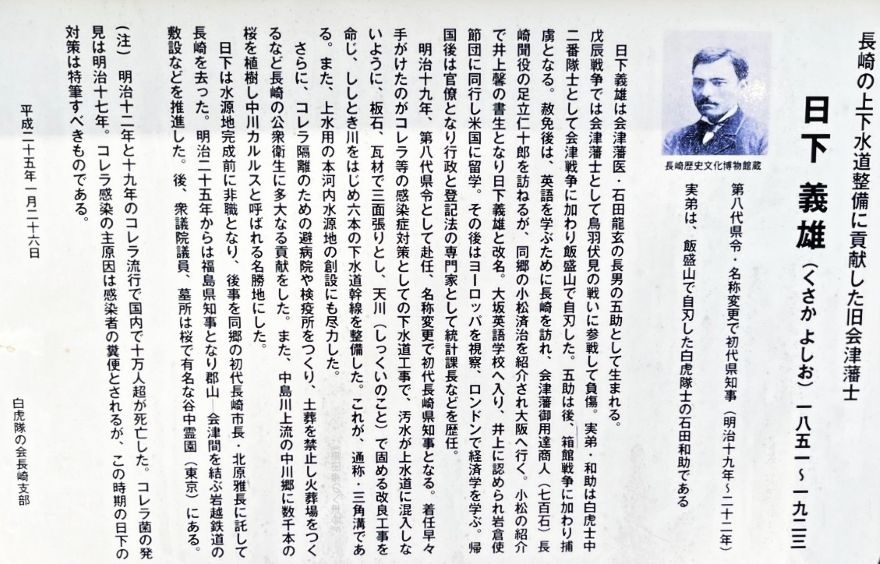

会津藩の侍医/石田龍玄の長男。

会津藩の侍医/石田龍玄の長男。

明治19(1886)年、8代/長崎県令(知事と改称)に就任。

※ 同年2月25日〜明治22(1889)年12月26日/退官

※ 同年7月19日、県令から知事に呼称変更。

同じ藩士だった北原雅長を抜擢し初代長崎市長に当選させると、立案していた長崎市の上下水道を完成させた。

衛生上から長崎市と周辺の土葬を禁止する一方、中島川に吉野桜/数千本を植栽し桜の名所としたり、次々と施策を実施した。

▲長崎県庁 (長崎市尾上町3-1 Tel. 95-824-1111)

日下義雄顕彰碑

上下水道や地元の「えご」の整備を推進し、コレラなどの感染対策に尽力。

▲(長崎市鍛冶屋町4-17辺)

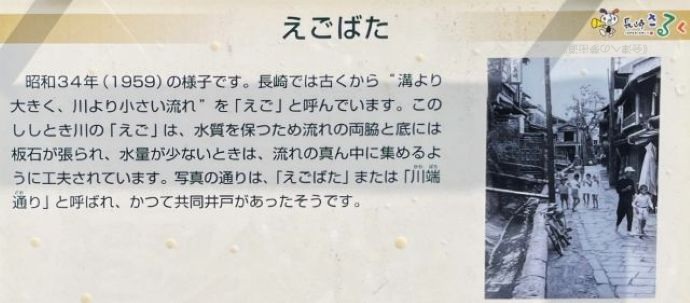

ししとき川下水路

明治18(1885)年、コレラが大流行したため、ししとき川をはじめとする大溝・中溝・小溝の改修を指示。

市街地全域にわたる日本初の下水道敷設は、総延長75kmにも及んだ。

明治24(1891)年、日本初のダム式上水道が完成。

その後も長崎市長/北原雅長に引き継がれ、住民の健康に大きく寄与した。

▲(長崎市銀屋町の辺り)

五厘金の碑 (諏訪神社)

上下水道の整備には巨額な資金が必要であり、反対運動も持ち上がった。

そこで、文久元(1861)年から貿易額の千分の五を積み立てる貿易五厘金が備蓄していることに目を付ける (明治維新に没収されたが4ヶ年の請願を繰り返し明治16(1883)年に取り返す)

この資金により、明治24(1891)年に長崎初 (日本で3番目、ダム式では日本初) の本河内水源地ダムが完成した。 水源地に対面する諏訪神社境内の一角に碑が建立。碑文は市長/北原雅長。

本河内高部配水池は、現在も使用されている。

▲(長崎県長崎市上西山町18)

明治23(1890)年、師範代として講道館を任されたが、「支那渡航意見書」を残して講道館を去り、長崎に移り住む。

明治23(1890)年、師範代として講道館を任されたが、「支那渡航意見書」を残して講道館を去り、長崎に移り住む。

明治33(1900)年、長崎市長/北原雅長の弟/神保巌之助の4男/孝之を養子に迎える。

明治35(1902)年、鈴木天眼が「東洋日の出新聞」を創刊すると編集長に就任する一方で、柔道・弓道や、長崎游泳協会の創設に関わり監督として日本泳法の指導にも尽力する。

大正11(1922)年、神経痛の療養のため滞在の尾道/吉祥坊で死去。

妻/チカの実家/中川家の菩提寺/大光寺に納骨され、20年以上過ごした第2の故郷/長崎で眠っている (墓碑にある浜口家は妻/チカの母親/中川キンの養女ミネの嫁ぎ先)。

昭和44(1969)年、現在の墓碑が建立。

▲(長崎市鍛冶屋町5-74 Tel. 095-822-2877)

[戻る]

[TOP]

[行く]

[遊ぶ]

[知る]

[ご縁メニュー]

[長崎県]