会 津 の 菓 子

[戻る]

[TOP]

[行く]

[遊ぶ]

[知る]

[名菓]

《余談》 思 い 出 の 駄 菓 子

昭和20年代/後半から昭和30年代の子供向け駄菓子。

会津の郷土菓子だけでなく、全国でも楽しまれていたかは問わず、思い出すまま、現存する似ている菓子からピックアップ。

見かけの形や大きさ・色合いなど見栄えも変わり、美味さも格段に進化している。

※ 積極的な調査ではなく、たまたま見かけたものを記載。

ひねり?、つまみ?

行仁町の舟木商店 (ずいぶん前に閉店) で焼いていて、菓子店に卸していた。

名前が思い出せない。

現在 (写真) の菓子より、2倍を超える大きさだった。

だるま飴

|

とり飴

|

金花飴

|

江戸時代から継承される伝統の細工飴。

子供にとっては、祭りの出店で作っていた様々な動物などの形の飴が楽しみだった。

当時は、衛生的な考えなど微塵もなかった。

代表的なものには、縁起があった。

◇ だるま飴 「七転び八起き」から商売繁盛

◇ とり飴 「おしどり」から「縁結び」 など

|

あげまんじゅう

文字通り。まんじゅうを油で揚げたものだが、カリカリした表面の食感を楽しむもの、ドーナッツのように砂糖をまぶしたものなど、店によって様々。

会津真郷土料理「まんじゅうの天ぷら」とは違う。

たまごぱん

パンというより、ビスケットのようなサクサクとした心地よい歯ごたえが楽しめる。

卵を入れることで栄養価も高まるが、風味も良くなり、ツヤが出て見た目も美味しく焼きあがり、日持ちも良くなる。

蒸しパン

ふかふかで柔らか、シンプルであっさりしているので、いくらでも食べられる。

モチモチむっちりした食感が、たまらない。

最近では、様々な具が入った商品も人気。

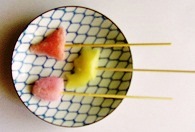

玉ようかん

羊羹がゴム袋に封入されており、爪楊枝で刺すと、コム袋が一瞬で剥げる。

子供の遊び心を くすぐる楽しい羊羹。

見た目も、可愛らしい。

おみくじ煎餅

中に紙片が入っており、「凶」は入っていなかった。

駄菓子屋で扱う菓子ではなかったが、正月などの縁起物として出されていたと記憶。 美味しさを味わうものでもなく、「吉」の大小を大勢でワイワイと楽しむ。

ヨーチビスケット (ジームヨーチ)

色鮮やかな砂糖で、表面をコーティングされた一口サイズのビスケット。

味わいはもとより、好きな色の取り合いが楽しい。

円形が基本だが、可愛い動物の形をしたものもあった。

むぎこがし

一番食べていた菓子の一つで、現在でも各地でみられる。

炒った大麦や小麦を粉にすることから、「麦焦がし」「麦粉菓子」と呼ばれる。 現在のように文様などはなく、ザラザラしていたように記憶している。

かるめやき

「カルメラ」、「カルメラ焼き」とも。

駄菓子屋には、必ずあった定番の1つ。

名前の由来は、ポルトガル語の 「甘いもの = caramelo 」 からとのこと。

モックモック (林製パン)

揚げパン

この店では、注文してから揚げる熱々のパン。

砂糖をからめたものと、きなこ味がある。

30分以内に召し上がれ。

会津名物ばたあぱん

ふんわりしたバター風味のホイップをサンド。

こちらも、地元では人気。

大きさと形の違う3種類があり、小腹の空き具合にあったものを召し上がれ。

小学生の頃、給食のパンを供給していたパン屋である。

小学生の頃、給食のパンを供給していたパン屋である。

隣りにある一族のお茶屋には同級生の女の子がいた。

現在では、材料も良いのだろうし、製造技術も進歩しているのは間違いないのだが、昔に食べた給食のコッペパンも美味しかった。

▲(会津若松市材木町1-8-20 Tel. 0242-26-2716)

[戻る]

[TOP]

[行く]

[遊ぶ]

[知る]

[名菓]