戊辰の役に関する参考書籍 (非公開/スタッフ専用)

[戻る]

[TOP]

[行く]

[遊ぶ]

[知る]

[長賊らの悪行の数々]

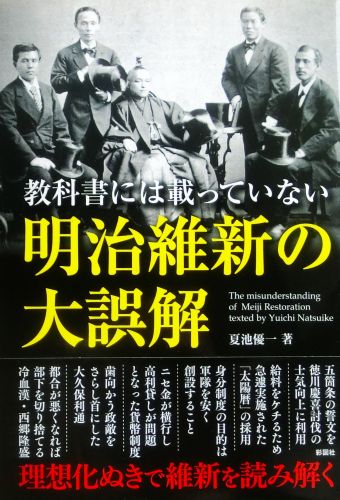

教科書には載っていない 明治維新の大誤解

<日本を近代化に導いた明治維新の「闇」に迫る>

[夏池優一/彩図社]

<※ 上記書籍から抜粋> .

明治維新から150年を迎えた現在。 その評価は「日本を近代化に導いた」「旧習の弊害を打ち破った」と賛美されがちだが、政府の意図に注意を払い、当時の国民の視点に立てば、違った史実が浮かび上がる。

明治維新から150年を迎えた現在。 その評価は「日本を近代化に導いた」「旧習の弊害を打ち破った」と賛美されがちだが、政府の意図に注意を払い、当時の国民の視点に立てば、違った史実が浮かび上がる。

木戸孝允が関わった「五箇条の誓文」は徳川慶喜追討の士気向上に利用され、大久保利通は残忍な方法で政敵を処刑し、賊臣であったはずの幕臣たちが実務を担っていた。 教育改革も地租改正も、はじめから負担を民衆におしつけることありきの政策だった。

明治維新とはなんだったのか?

江戸時代への回帰でも、近代化の否定でもない視点から、史実を読み解く一冊。

はじめに

明治維新によって近代日本は産声を上げ、列強と肩を並べる先進国へと成長することができた―――。

そんなふうに考えている日本人は少なくはない。 〜 〜 〜

だが、そうした肯定的な解釈が、必ずしも正しいとは言いきれない。 〜 〜 〜

近代化と言いつつも、同じようなことは幕末から幕府も行っていた。 〜 〜 〜

「地租改正」によって近代的な税制が導入され、庶民は重税から解放されると思いきや、税負担は一向に軽くならず、生活は かえって苦しくなった。

「四民平等」が謳われたのも、人権意識からではなく、士族以外からも広く徴兵するためだ。

教育面に関しても、6歳以上のすべての男女が初等教育を受けられるようになったが、教育費は国民の負担であり、今の義務教育とは程遠い。

こうした政策に反対する一揆や反乱が各地で起こったが、それも当然である。 「明治維新」は、庶民にとっては迷惑で先行きが見えない、行き当たりばったりの改革にすぎなかった。 もし、当時の人々が、これほど明治維新が評価されていると知れば、言葉を失うに違いない。

明治改元から150年が過ぎた現在。 賛美ばかりされる明治維新を今、良い面だけでなく、悪い面も見つめなおすことは、これからの日本の在り方を考える意味で、決して無意味なことではないはずだ。

教科書的なイメージとは、異なる視点で自国の歴史を知っておきたい。 そんな方に本書を贈る。

第一章 大義なき倒幕 新政府の横暴

攘夷はどこへ? 大義なき討幕運動

死者の埋葬も許さない戊辰戦争の悲劇

伝統を壊した「仏教弾圧」と「神道の国教化」

《「第二章」以降は、表題のみ記載》

第二章 混乱だらけの内政改革

だまし討ちに近かった版籍奉還と廃藩置県

▼理解されていなかった? 版籍奉還と廃藩置県

▼藩主に相談せず決めた藩もあった

▼のしかかる明治維新の負担

明治維新を裏で支えた幕臣たち

▼幕臣たちの明治維新

▼幕臣に示された「3つの選択肢」

▼元幕臣が国づくりに大きく貢献した

建前だらけで負担大 地租改正の偽り

▼庶民生活の変化

▼「自己申告」という嘘

▼戦費で財政難に陥っていた

徴兵制は貧苦な民衆がターゲットだった

▼身分制度をなくした本当のワケ

▼徴兵を免除された「特権階級」とは

▼封建制から脱却どころか・・・

教育改革の土台は江戸時代の寺子屋制度

▼寺子屋を改造して小学校を

▼庶民には重すぎた学費の負担

沖縄の近代化遅らせたリンチ事件

▼強引に琉球国を沖縄県にした

▼悲惨な「サンシー事件」

第三章 かたちばかりの欧化政策

季節が急に変わった! 明治改暦の真相

▼太陰太陽暦から太陽暦へ

▼暦が帰られた真相

▼定着しなかった「皇紀」

酷評された鹿鳴館の舞踏会

▼5億円以上かけて造ったけれど

▼伊藤博文が起こした人妻とのスキャンダル

ちょんまげ禁止と洋服着用のドタバタ

▼女性には断髪を禁止した

▼神武天皇も洋服を着ていた?

▼出発の直前に洋服屋へ走った岩倉使節団

欧化政策が生んだ悲劇 森有礼暗殺事件

▼不平士族の激しい抵抗があった

▼誤解が生んだ暗殺事件

第四章 悲惨すぎる庶民の生活

名ばかりの娼妓解散令 事実上の一夫多妻制

▼娼妓・芸妓は牛馬と同じ

▼大激論を呼んだ「妾問題」

▼建前で禁止したワケ

大騒ぎになった「明治ミスコン事件」

▼日本一の美人が選ばれた

▼待っていたのは退学処分

▼乃木にまつわる逸話

コレラ大騒動! 民衆が大反発したワケ

▼お得意様からの贈り物

▼コレラを防ぐためなのに・・・

寮の食事に異議あり! 「賄征伐」という退学騒動

▼厳格な寄宿生活に高まる不満

▼厳しい退学処分が次々と下された

空前のウナギブーム 間抜けな士族の商法

▼幕臣たちが先取りした「士族の商法」

▼空前絶後の「ウナギブーム」

ニセ金だらけで大混乱した貨幣制度

▼安易に鋳造してニセ金を誘発

▼定着しなかった「太政官札」

欧米追従による失策で高利貸しが横行

▼できれば関わりたくない「アイス」

▼奈良時代からあった「利息制度」

経済に打撃 大隅の誤算と松方のやり過ぎ

▼見込み違いで紙幣を大量に破棄

▼自殺者も出た「松方デフレ」

第五章 明治政府の裏の顔

政敵を非民主的に処刑した大久保利通

▼江戸時代の刑法は すぐには廃止されなかった

▼華族や士族は刑罰が軽かった

▼復讐が認められていた!

▼さらし首にしてあざ笑う

維新の三傑死す! 俗物だらけの後継者

▼贅沢三昧だった大隈重信

▼「妻殺し」を疑われた黒田清隆

酒と西洋文化を愛した明治天皇の素顔

▼机の上にある酒を飲み干した

▼西洋化にも柔軟に対応

福沢諭吉と並ぶ人気 福地源一郎がみた維新

▼福沢諭吉と並ぶ人気だったが・・・

▼西南戦争では迫真の戦場ルポを

▼幕臣だらけだった新聞界

恐露病による大津事件のドタバタ

▼皇太子が襲われた「大津事件」の衝撃

▼とにかく津田を抹殺したい

▼政府に立ち向かった「護法の神」

「憲法発布」と作られた「国民の から騒ぎ」

▼憲法よりも国際法が大事

▼ドイツの憲法学者にバカにされた

▼ミスだらけだった憲法の式典

▼国民の騒ぎは作られたものだった

おわりに

やたらと賛美のみされるのが、明治維新である。

はたして それほど良いことばかりだったのか。 〜 〜 〜

そんな疑問が、本書を書く出発点になっている。

実際に文献にあたってみれば、明治維新は理想的な改革どころか、混乱の連続であり、政策も穴だらけ。 ただひたすら欧米に認めてもらうために打ち出されたものばかりで、それに民衆たちは これでもかというほど、振り回されていた。 すでに本書を読んだ読者ならば、当時の人々に同情すらすることだろう。 〜 〜 〜

明治維新を賛美する人々は、はたして当時の国民のように変化を受け入れられるだろうか?

これほど行き当たりばったりの政策でも我慢することができるだろうか? 〜 〜 〜

日本を近代化に導いた明治維新の「闇」。 それを知ることは、私たちの今の社会のありようを改めて考えることである。

拙者『幕末志士の大誤解』『近代日本の大誤解』と合わせて読むと、歴史がいかに思い込みで解釈されがちなのかがより分かるはずだ。

[戻る]

[TOP]

[行く]

[遊ぶ]

[知る]

[長賊らの悪行の数々]

≪教科書には載っていない 明治維新の大誤解≫

[夏池優一/彩図社] から抜粋

<極悪非道の長賊に関する参考資料>

|

明治維新から150年を迎えた現在。 その評価は「日本を近代化に導いた」「旧習の弊害を打ち破った」と賛美されがちだが、政府の意図に注意を払い、当時の国民の視点に立てば、違った史実が浮かび上がる。